東京都港区にある、JR田町駅と都営地下鉄三田駅は、ほぼ同じ場所に位置しています。

なぜ駅名が違うのだろう?

港区役所に行って、調べてきました。

区制資料室

区役所を入ってすぐのところに、観光ガイドや歴史ガイドなど、様々なパンフレットが置いてあるのですが、私が探している「田町駅と三田駅」についての資料は残念ながら見つけられず。

総合インフォメーションで「田町駅と三田駅ってなんで駅名が違うのか知りたくて、どこかに教えていただけるところはないでしょうか?」と訊ねると、係の人から「区政資料室に行ってみられてはいかがでしょうか」と教えてもらいました。

さっそく資料室に行ってみます。

すると、コチラの係の人も「そういえばそうだねー。探してみましょう。」と快く協力してくれる。

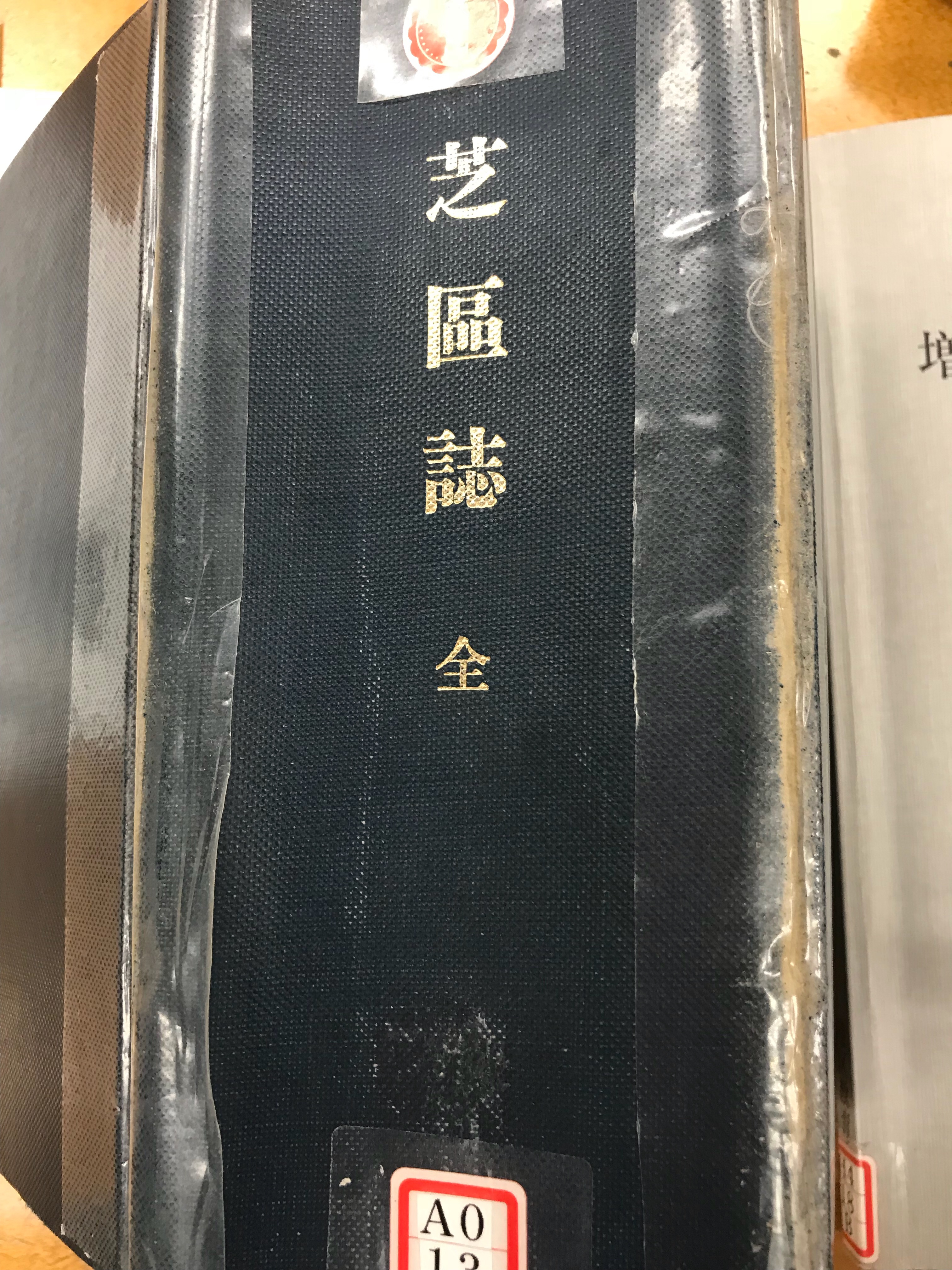

「区政資料室」には、戦前からの区誌をはじめ、たくさんの文献があり、私一人ではとうてい探せないであろう資料を速やかに出してもらいました。

コピーも写真撮影もOK。ありがたいものです。

田町駅

そもそも「港区」というのは、1947年(昭和22年)に、当時の芝区・麻布区・赤坂区が合併してできた区。

田町・三田は「芝区」のエリアとのことで、古い「芝区誌」を出してくれました。

昭和13年…なかなかに古い。しかも「東京市」(笑)

”旧字体”に四苦八苦しながら読んでみます。

時は明治時代。

明治2年、国有鉄道(今のJR)建設決定にともない、京都・大阪~神戸、琵琶湖~敦賀などに加え、新橋~横浜などのそれぞれの工事が行われた。

開通後はさまざま発展が試みられ、上野~新橋へと延線してゆくに伴い、明治42年には浜松町駅、田町駅も開業となりました。

三田駅

一方、三田については、遡ること古代。

禁中(君主の住む宮中)に年賀を奉っていたため、”御田村”と号したとのこと。

その後、「御」の字が「三」に改められたのはいつのころかは定かではないそうです。

「近代沿革図集」という資料を見せてもらいました。

ちなみに、「御田」とは、伊勢大神宮の神田があったことにも由来があり、芝大神宮は伊勢内宮を分霊して祀った社。

こうした神事にも由来する地名なのかもしれません。

区政資料室の方は、三田の”田”と、田町の”田”となにか関連性があるのかもしれませんね。と言っておられました。

駅名が異なる明確な根拠については調べきれませんでしたが、まずは田町と三田それぞれの由来を知ることができたのがよかったです。

最後にひとこと

東京都港区。いわゆる繁華街である六本木、赤坂、青山などの煌びやかな側面と、芝増上寺、芝大神宮、忠臣蔵の世界にも深くかかわりのある歴史と由緒のある側面と、また、東京湾に面した海上の起点と。

実にさまざまな特徴があるものです。

都心を語るに、はずせない地区でもありますが、その歴史は奥深く現代反映とのコントラストが魅力的でもある。

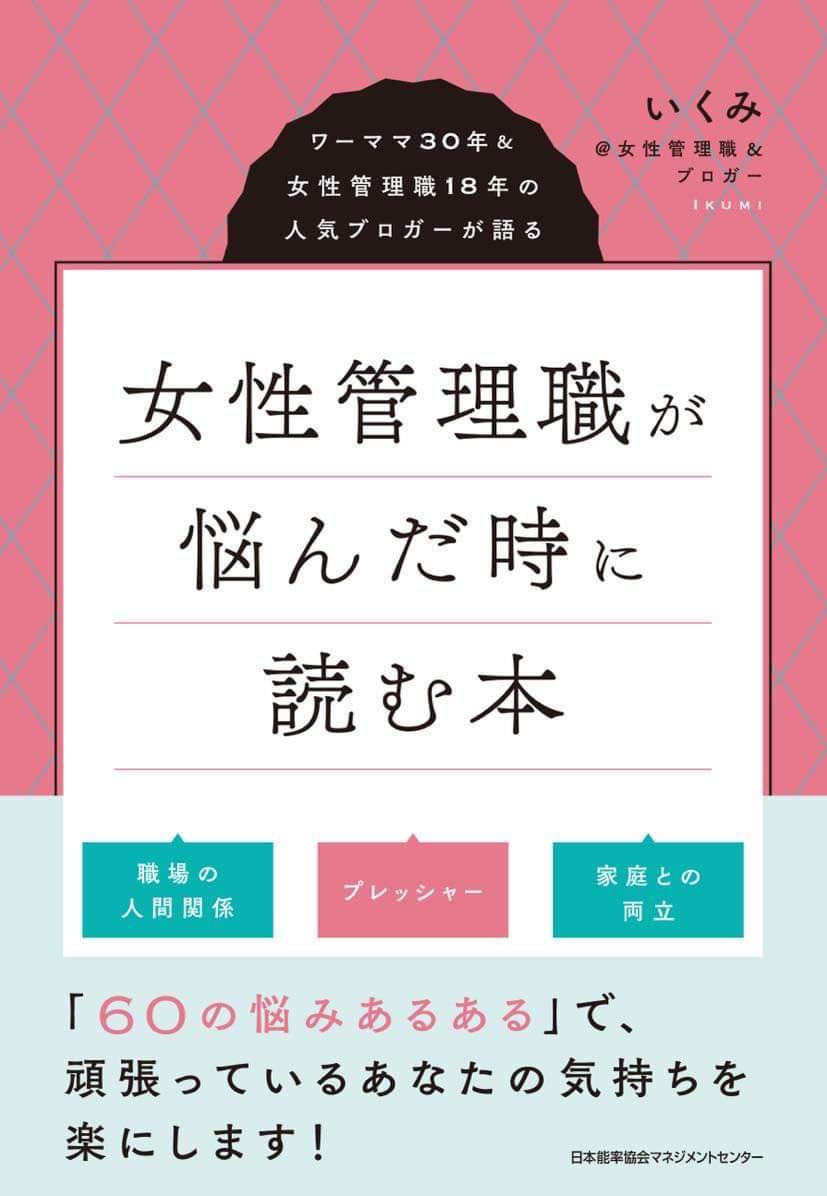

詳しく書かれてある、こんなリーフレットも区役所にありました。